かわさき文化の時間 支倉豊年踊り

支倉豊年踊り。

それは、五穀豊穣を願い、収穫に感謝し、

年寄り、若者、男女、あい集い踊る優美で力強い郷土芸能。

数々の栄誉を受け大切に受け継がれています。

川崎町支倉地区に伝承されてきた「宮城蔵王支倉豊年踊り」には古い歴史があり、

かの支倉常長公が慶長遣欧使節として旅立つ際にも踊られたと伝えられています。

五穀豊穣を願い、村人総出で舞い踊る盂蘭盆会の行事として、また折々の慶賀の際にも、娯楽としても親しまれてきた郷土芸能です。

昭和になり、初代保存会長・佐山吉右エ門氏が囃子の演奏形態や衣装に工夫を加え、今日の形に仕上げました。

さらに吉右エ門氏の娘である安倍ヒサさんと、孫で現会長の佐山哲さんが中心となり、その継承に努めてきました。

保存会では、支倉の人々とともに地区の小中学生に、歌と踊り、太鼓や笛の技能を指導しており、郷土の文化、風土、気質のよさを伝えることで

「誇りあるふるさとづくり」、「人材育成」の活動として根づいています。

- 保存会のメンバー。多彩な4世代が歌と踊り・太鼓を支えています。

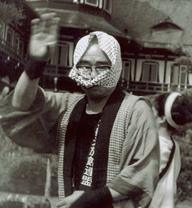

- 「田吾作」を踊る、初代会長・佐山吉右エ門氏。

- 平成4年には、スペインの常長像除幕式で上演しました。

支倉豊年踊りを動画でご覧いただけます。